LA PAZ

IMPERFECTA

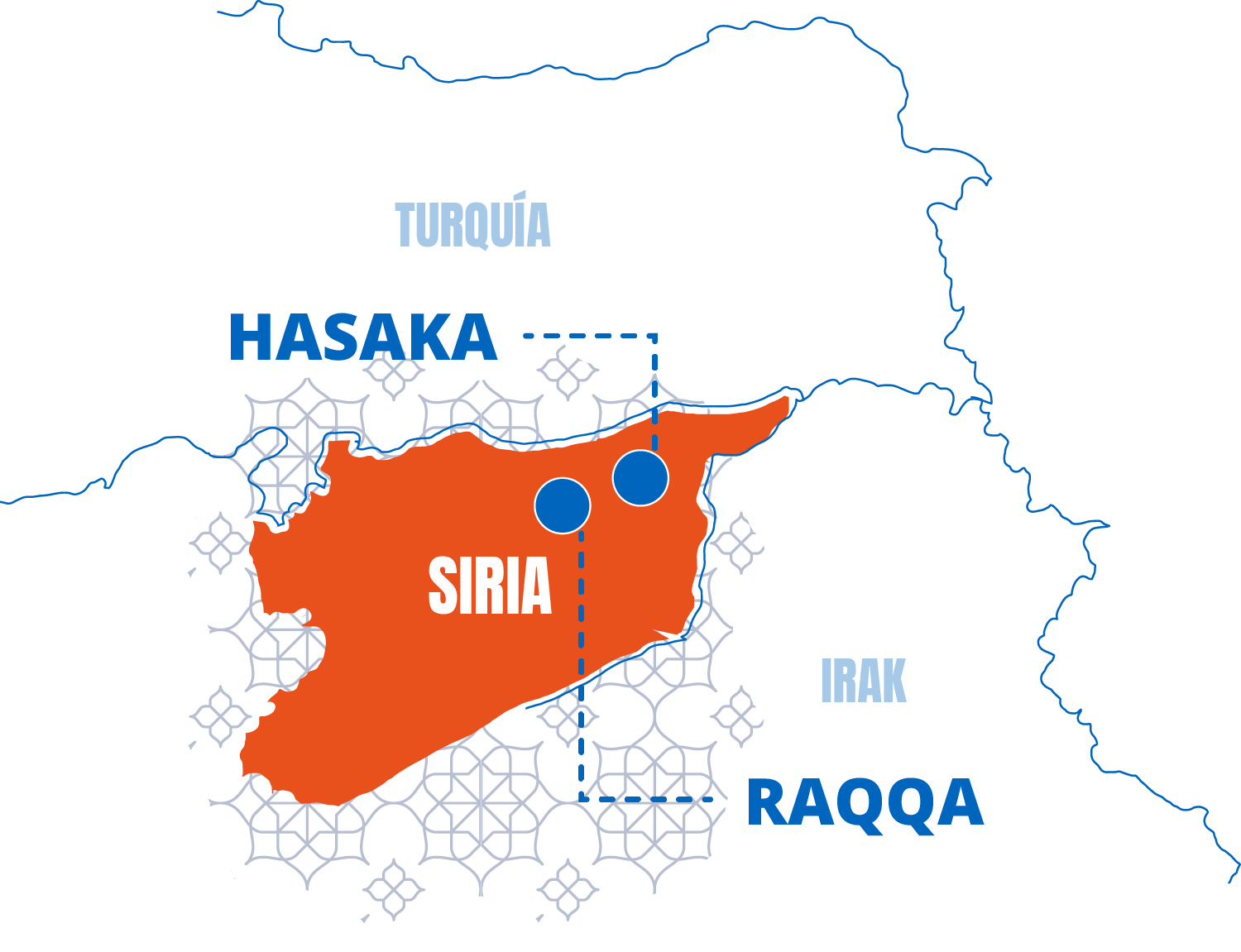

El noreste de Siria sigue teniendo necesidades humanitarias, pero está lleno de pequeñas victorias cotidianas de la gente que quiere salir adelante.

La ciudad de Raqqa, en el noreste de Siria, está en proceso de reconstrucción. Guillem Trius

La paz no es el fin de la guerra. La paz no es lo que se acuerda en los pasillos del poder. La paz no es el momento a partir del cual el sufrimiento se esfuma de forma mágica. La paz, a menudo, no es completa, pero está llena de pequeñas victorias que se construyen paso a paso.

La paz la hacen, con mucho esfuerzo, personas anónimas. Es una paz imperfecta, pero por la cual vale la pena luchar.

Un buen lugar para comprobarlo es el noreste de Siria, donde Médicos del Mundo trabaja desde 2017, ofreciendo atención primaria de salud, salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, nutrición y servicios esenciales. Todo ello con el objetivo de aliviar el sufrimiento, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, especialmente mujeres, niñas, niños, personas mayores, con discapacidades y personas desplazadas que han visto sus derechos gravemente afectados por más de una década de conflicto

El régimen de Bashar al Asad cayó a finales de 2024. Fue un momento en que todo el mundo miró a Siria, sobre todo a Damasco y las zonas que controlaba hasta entonces el régimen. El foco de la acción humanitaria se trasladó allí.

El noreste de Siria, que quedó al margen de esta atención, tiene otra realidad política y otra historia. Es la que presentamos en este proyecto para explicar por qué las necesidades humanitarias siguen siendo urgentes en esta zona que limita con Irak y Turquía.

“Las necesidades están ahí porque el número de desplazados internos aún sigue siendo alto. Los servicios básicos aún no están en marcha, e incluso los edificios aún deben ser reconstruidos”, dice Fatima Dreai, responsable de las operaciones de Médicos del Mundo en Hasaka y Raqqa, en el noreste de Siria.

Son zonas que hace años sufrieron combates terribles. Algunas fueron ocupadas por Estado Islámico. Se instalaron unas nuevas autoridades. La reconstrucción empezó, débilmente, hace tiempo, y miles de personas desplazadas llegaron desde otros puntos del país. Pero con el cambio político en Damasco, la incertidumbre continúa en esta zona con dinámicas sociales diferentes al resto del país.

Niños y niñas jugando en un autobús abandonado en Hasaka. Guillem Trius

Sus historias explican por qué es importante seguir trabajando aquí. Sus victorias cotidianas son los fundamentos de esa paz imperfecta. Una paz que hay que seguir construyendo piedra a piedra.

Contra el olvido del noreste de Siria

Afueras de la ciudad de Hasaka, en el noreste de Siria. Guillem Trius.

La guerra no solo deja muertos y heridos, sino víctimas del debilitamiento de los servicios sanitarios

Un vehículo entra en un barrio de las afueras de Hasaka, en el noreste de Siria. La tormenta de arena que desde hace horas nubla la vista empieza a bajar, pero el polvo aún domina el ambiente. Desde el coche, Amir Hadji, de 38 años, y Dalal Hassan, de 35, buscan conectar con el vecindario en esta zona rural.

Con el megáfono en mano, Amir habla solo unos minutos, y algunos vecinos salen para escuchar mejor. Un hombre apoyado en un bastón los mira absorto, flanqueado por una oveja. Otro abre la verja de su jardín y se acerca. Aparecen tres o cuatro personas más. Amir les alerta sobre algunas de las enfermedades más comunes y sobre qué tienen que hacer si sufren, por ejemplo, afecciones cutáneas. Les explica que hay centros de salud a su disposición.

Les explica que sus necesidades no deben caer en el olvido.

Esta labor de promoción de la salud es fundamental en zonas, como esta, apartadas de los núcleos urbanos. Porque la guerra no solo deja muertos y heridos, sino víctimas del debilitamiento de los servicios sanitarios.

Con los folletos en mano, Amir y Dalal, del equipo de promoción de salud, entran en el barrio, ahora a pie. Estos días la preocupación máxima es la sarna. Los recibe uno de los líderes comunitarios, Mohamed Helwesh, de 40 años, que escolta a la pareja de trabajadores humanitarios hasta su casa. Allí, en el salón de la planta baja, se sientan a conversar. Esa conversación es trabajo y solidaridad: Mohamed será el encargado de trasladar a las 150 familias que viven en el barrio la información sanitaria que Amir y Dalal ofrecen en cada visita.

Alrededor de la casa de Mohamed, líder comunitario en las afueras de Hasaka. Guillem Trius.

Hay una ventana rota. Las moscas vuelan en el salón.

—Los folletos son sobre sarna, leishmaniasis, salud infantil… —dice Amir—. Estos folletos se distribuyen en el vecindario.

—El problema es que durante la guerra muchas enfermedades se propagaron, y aquí les decimos cómo prevenirlas y cómo tratarlas —dice su compañera Dalal—. Desde las organizaciones humanitarias se hace lo posible por que las necesidades estén cubiertas.

—El principal problema es el desempleo —dice Mohamed, el líder comunitario—. La gente no tiene trabajo. Necesitan ayuda porque no tienen dinero. Necesitamos apoyo exterior. La labor de Médicos del Mundo es muy buena. Cubren necesidades y nos ayudan a prevenir la sarna y otras enfermedades. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es la sarna, no saben qué pasa con el enrojecimiento de la piel. Hasta que vino vuestro personal y explicó que esas personas tenían que ir al centro sanitario.

—Trabajamos con un vehículo y contactamos con los líderes comunitarios —dice Amir—. Vamos un hombre y una mujer, así podemos llegar a la gente. En los distritos lejanos nos comunicamos en árabe y kurdo con megáfonos, les hablamos de enfermedades infecciosas. Vamos a las casas y a los barrios a hacer visitas y saber qué enfermedades tienen.

—Tenemos muchos folletos, y vamos incorporando más. Antes de la guerra no había enfermedades de este tipo, pero la pobreza hizo que aparecieran más. La situación de debilidad hizo que hubiera más —dice Dalal.

Amir y Dalal dejan los folletos a Mohamed para que los reparta entre los vecinos. Y se van. Hasta la próxima visita.

Centro comunitario de Médicos de Mundo en las proximidades de Hasaka. Guillem Trius.

Cuando se apagan los focos

Las mujeres defienden sus derechos. Yo trabajo para que mis hijos puedan comer. Soy la muestra de ello.

Esta siempre fue una zona de difícil acceso. Sufrió momentos duros que ahora intenta superar. Pero actualmente no es uno de los principales focos mediáticos: ni en el mundo ni en la propia Siria.

“El foco de muchas organizaciones está en Damasco y en las zonas que controlaba el Gobierno sirio, que antes no eran accesibles”, dice Fatima Dreai, responsable de las operaciones de Médicos del Mundo en Hasaka y Raqqa, en el noreste de Siria.

No es el único factor en juego. Los recortes de ayuda humanitaria del Gobierno de Estados Unidos han afectado a todo el sistema, y esta zona no es prioritaria. Hay en el aire una sensación de posguerra. Hay mucho que reconstruir. Con un poco de ayuda, las cosas pueden avanzar rápido. Pero sin esa ayuda, todo será más difícil.

Durante la guerra civil se desarrollaron estructuras autónomas en el noreste de Siria, que cubre aproximadamente un tercio del país. Es lo que ahora se conoce como Administración Autónoma Democrática del Noreste de Siria. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) controlan esta parte de Siria. Son milicias kurdo-sirias que han desempeñado un papel importante durante el conflicto. Fueron instrumentales durante la lucha contra Estado Islámico, que llegó a conquistar ciudades como Raqqa o Kobane, en la frontera con Turquía.

La región se halla en un proceso de transición, porque ha llegado a un acuerdo con el nuevo Gobierno sirio para ir cediendo paulatinamente su autonomía e integrarse en el nuevo Estado.

Un proceso complejo al que la gente en el noreste de Siria no es ajena. Hay incertidumbre política, pero también social e incluso humanitaria. En una región con ciudades como Raqqa aún a medio reconstruir, la asistencia médica se revela como esencial. Médicos del Mundo actúa en la zona con apoyo a más de cinco centros dando apoyo en farmacia, médicos, matronas, salud mental y pediatras.

“Necesitamos más ayuda de fuera, más apoyo, especialmente para las afecciones cardíacas y la diabetes”, dice Jumana Ahmed Abid, que trabaja en un comité de salud de las autoridades kurdo-sirias de la región. “Necesitamos más recursos para tratamientos. Faltan medicinas, necesitamos más ayuda de las organizaciones”.

Con su pañuelo blanco y su vestido verde turquesa, Jumana Ahmed Abid, de 56 años, habla desde uno de los centros sanitarios en Hasaka.

Jumana Ahmed Abid trabaja en un comité de salud de las autoridades kurdo-sirias del noreste de Siria. Guillem Trius.

Insiste en la función esencial que desempeñan las mujeres, no ya como pacientes o beneficiarias sino como parte activa de esa sociedad civil que lucha para construir la paz.

“Las mujeres defienden sus derechos. Yo trabajo para que mis hijos puedan comer. Soy la muestra de ello”.

Jumana Ahmed Abid lamenta que algunas organizaciones hayan dejado de actuar o disminuido su actividad en la región.

“La guerra ha creado muchas enfermedades en el país”, dice. “Espero que la ayuda llegue a toda Siria, pero también aquí, sobre todo para las personas desplazadas”.

Es la lucha contra el olvido, de ella y de miles de personas.

Desplazamiento y salud mental

Campo para personas desplazadas en el noreste de Siria. Guillem Trius.

Estoy muy enfadada. Quiero volver a casa. Quiero volver a Afrín. Quiero una solución.

Una escuela reconvertida en refugio en Hasaka, en el noreste de Siria. De tres pisos. Triste, reventada, casi en ruinas. Treinta y cuatro familias viven aquí. Treinta y cuatro familias, treinta y cuatro huidas, treinta y cuatro sueños. Para todas estas personas, la guerra no ha acabado. Peor aún: tuvieron que huir cuando la guerra de la que todo el mundo hablaba, al menos sobre el papel, acabó.

Son de Afrín, una localidad kurda del norte de Siria, fuera de esta región administrada de forma autónoma. Los combates los obligaron primero, hace años, a refugiarse en la vecina localidad de Shahba. Pero después de la caída del régimen sirio, después del fin teórico de la guerra civil, tuvieron que huir de nuevo. Hubo combates entre las FDS y grupos armados que cuentan con el apoyo de Turquía. Reverberaciones de la guerra civil. Epílogos que no se oyeron en buena parte del mundo, que centraba su mirada en Damasco. Y miles de personas huyeron.

Como estas treinta y cuatro familias refugiadas en una escuela de Hasaka a la que da apoyo Médicos del Mundo.

“He ido al médico, pero no hay solución”, dice resignada Maryam Alí, de 80 años, sentada en su silla de ruedas en un pasillo de la escuela. Desde que tuvo un ataque de apoplejía, casi no puede mover las piernas. La rodean niños, familiares, gente que alborota. Le ayudan a levantar su tobillo derecho para ponerlo en la silla.

Maryam se ha refugiado en una escuela de Hasaka. Huyó de los combates en el norte de Siria. Guillem Trius.

“No hay atención a lo que pasa aquí. No nos hacen caso”, dice, pero su discurso se interrumpe porque empieza a toser, se ahoga, quiere seguir hablando pero no puede, le dan un poco de agua.

“Estoy muy enfadada. Quiero volver a casa. Quiero volver a Afrín. Quiero una solución”.

Sus palabras no son originales: todo el mundo en la escuela las repite.

“Toda mi ropa se ha quedado en Shahba. Espero que la situación mejore. Tengo la esperanza de que lo haga. Aún estamos sufriendo. Volveremos a nuestro país”.

Maryam no está sola. La familia tiene 16 miembros: en esta escuela tiene hijos y nietas que se alojan en las aulas en las que se han instalado, de forma provisional, personas desplazadas.

Pero hay algunos que no están aquí.

“Dos o tres de mis familiares han vuelto a la provincia de Alepo y dicen que la situación no es buena. Uno de mis hijos vive en Europa. Quería llevarme a Europa, pero no ha podido”, dice.

En el patio de la escuela, los tableros de baloncesto, desvencijados, esperan su oportunidad. Los niños y niñas corren de un lado hacia el otro. Uno de ellos se queja de que ni siquiera tienen una pelota para jugar.

La huida

Centro sanitario apoyado por Médicos del Mundo en el noreste de Siria.

La salud mental ha sido ignorada en los conflictos. Pero la carga que llevan consigo las personas que huyen no solo es física, sino también emotiva.

La caída del régimen sirio trajo consigo una discusión pública sobre qué pasará con las millones de personas refugiadas que huyeron del país durante la guerra civil. La incertidumbre sigue dominando pese a todo el contexto político sirio, y desde entonces algo más de 400.000 personas han vuelto a Siria, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

¿Pero qué pasa con las personas desplazadas dentro del mismo país? Los movimientos internos responden a complejas dinámicas nacionales y regionales. En el noreste de Siria se acumulan heridas del pasado y del presente. Hasta diciembre de 2014 había más de 300.000 personas desplazadas en la región, fruto de combates en diferentes partes del país y sobre todo de la expansión y posterior expulsión de Estado Islámico en la zona. Pero la reciente violencia en la provincia de Alepo de la cual huyeron Maryam y su familia causó el desplazamiento de hasta 26.000 personas en centros provisionales como la escuela de Hasaka. Hay más voluntad de retorno inmediato en este último grupo que en los primeros. Son colectivos, en todo caso, que necesitan ayuda.

Y que se están organizando para salir adelante.

Niños en una escuela usada como vivienda para refugiados. Guillem Trius.

Inteligencia emocional durante la guerra

Todos nos hemos visto afectados por la guerra. Yo me he visto obligada a desplazarme dos veces. En 2016 un familiar murió. Me afectó mucho. Mi marido dijo entonces que todos perderíamos alguien en la guerra. Que la vida sigue. La vida siguió.

“Tengo que cuidarme a mí misma, porque si estoy irritada, enfadada, se lo contagio a mi familia. Primero tengo que estar en paz conmigo misma”, dice Samia Mohamed, paciente de un centro médico de la provincia de Hasaka apoyado por Médicos del Mundo. “También he aprendido que debo compartir mis experiencias. Porque mi hijo pequeño puede sentirlo todo. Lo percibe todo”.

Es difícil hacer eso en la vida cotidiana. Pero mucho más después de más de una década de guerra.

Samia, de 38 años, ha llegado a esas conclusiones después de las consultas con una psicóloga siria del centro. Las intenta aplicar cada día. Sentada en la consulta, con su trenza larga y su camisa morada cerrada, flecos en el cuello, brazos cruzados, hace gestos con los dedos, como diciendo que le da vueltas a la cabeza.

“Todos nos hemos visto afectados por la guerra. Yo me he visto obligada a desplazarme dos veces. En 2016 un familiar murió. Me afectó mucho. Mi marido dijo entonces que todos perderíamos alguien en la guerra. Que la vida sigue. La vida siguió. Encontré un trabajo, y eso me dio estabilidad. Sin trabajo no hay estabilidad”.

Samia acude a consultas psicológicas en un centro sanitario a las afueras de Hasaka apoyado por Médicos del Mundo. Guillem Trius.

Cuando está nerviosa, Samia respira hondo.

En el centro al que acude Samia en la provincia de Hasaka hay huellas de las manos pintadas en una pared, una televisión con mensajes sanitarios, una consulta de salud mental, un cirujano infantil, un paritorio, un póster del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con el lazo rojo contra el cáncer de mama y recomendaciones para evitarlo.

Samia irradia luz. Como otra de las beneficiarias, Afra Def el Barhom, de 43 años, con su pañuelo blanco y su bolso. Tiene muestras de cariño continuas hacia su psicóloga, Amal Issa Sheikho, que está sentada a su lado en la sala de consultas.

“Llevo viviendo aquí dos años en una casa alquilada. Cuando vengo a ver a la psicóloga, mi salud mejora. Me cambia el humor”.

Afra encontró el centro por sí misma. Dice que normalmente el coste de esos servicios médicos serían muy altos, pero que aquí son gratuitos y por eso puede acceder a ellos.

A su lado, Amal, la psicóloga, la mira y dice: “Cuando Arfa vino, vi que tenía mucha presión. Se ocupa de sus hermanos. Se impuso cuidar de los hijos de sus hermanos también. Pero ella tiene una discapacidad [una malformación de nacimiento en el brazo] y yo le dije que quizá no tendría que hacer eso. En 2019 llegó aquí después del ataque de grupos armados”.

Afra es de Ras al Ain, de donde fueron expulsadas miles de personas.

“Todos somos desplazados en la familia. También cuido a mis padres. Están enfermos y vienen a este centro”, dice Afra. “Cuando llegué me sentía triste, pero luego vi que la vida va mejorando, y me convencí de que el futuro será mejor. Con el apoyo psicológico me ayudaron en todo”.

Familia de refugiados en los alrededores de Raqqa. Guillem Trius.

Recuperar las mentes

La gente no sabe cuál será su futuro. No sabe si se va a tener que enfrentar a otro desplazamiento»

“Al principio la gente no confiaba en este servicio [psicológico], porque tiende a quitar importancia a la salud mental. Pero poco a poco los resultados llegaron y ahora la gente viene sin que se lo digamos”, dice Sheikho en su consulta después de que salga Arfa, la paciente que tanto la elogia.

“Tenemos varios tipos de pacientes. Los desplazados internos que vienen porque han perdido sus casas, por depresión, por angustia, algunos viven en lugares inhabitables… También hay jóvenes, de aquí, que tienen incertidumbre sobre su futuro y se sienten bajo presión. Y también gente que sufre la pobreza. Intentamos ayudarlas a todas”, dice la psicóloga.

Las palabras de Arfa y de otras personas que han pasado por su consulta no mienten: Sheikho intenta curar las heridas psicológicas, pero no trabaja desde el paternalismo o desde una perspectiva que se abone al victimismo.

“Hacemos sesiones individuales, grupales, derivamos a pacientes, ofrecemos recursos… les damos esperanza, ideas positivas, fortalecemos aspectos que les dan más poder. Toda persona nace con fortalezas dentro de sí; intentamos activar esas fortalezas”, dice.

Sheikho no pone el acento en el impacto directo de la guerra en las mentes, sino en cómo el contexto general de incertidumbre, política y económica, afecta a la mayoría de la población. El estrés es uno de los aspectos más discutidos en su consulta.

“La gente no sabe cuál será su futuro. No sabe si se va a tener que enfrentar a otro desplazamiento. Hay gente que no cobra su salario desde que cayó el régimen”, dice.

Toda esa casuística se refleja en lo que explican otros pacientes de Sheikho. Como Zein al Abideen, de 29 años, que estudia cuarto de Arquitectura. Sus palabras son un ejemplo de ese quiebre del futuro del cual habla Sheikho, y que tanto afecta a la gente joven.

“Me sentía débil, sufría depresión, pero no lo sabía. No acabé antes la carrera precisamente por esos problemas de salud mental”, dice Zein. “Con Amal fuimos poco a poco profundizando en mi situación. Al principio no tenía confianza en que me pudiera ayudar, pero lo hizo. Estaba perdido. Me ha enseñado técnicas de respiración. Me ha recomendado incluso libros”.

El libro que le recomendó es The Fantastic Victories of Modern Psychology, de Pierre Daco.

“Amal me conoce bien”, dice Zein.

Radio que cura la mente

No hay que juzgar los sentimientos de nadie. Eso es muy importante. No hay que obsesionarse con los pequeños detalles.

Un estudio de radio en Raqqa, noreste de Siria. Una periodista y una psicóloga. Una luz débil azul.

“¿Cuáles son las conductas que ayudan a favorecer la salud mental?”, pregunta la periodista.

“La comunicación abierta”, responde Nour Darwish, psicóloga que colabora con Médicos del Mundo. Tienes que descansar y la familia debe entender este comportamiento. No debes ser juzgada, porque eso tiene un gran impacto sobre los sentimientos.

El logo de la radio, Al Rashid FM, al fondo del estudio, está iluminado por unos focos. La luz va cambiando de color. Del rojo al azul, del azul al violeta, del violeta al verde.

“Las familias tienen muchas crisis…”, dice la periodista. “¿Cómo reducir su impacto en la salud mental de las personas?”.

“En la familia tiene que haber paz, tiene que estar unida para rebajar los niveles de ansiedad”, responde Darwish con seguridad. “No hay que juzgar los sentimientos de nadie. Eso es muy importante. No hay que obsesionarse con los pequeños detalles”.

“Pero si las relaciones familiares no son buenas”, contraataca la periodista leyendo el guion, “¿qué consecuencias tiene eso sobre sus miembros?”.

Darwish responde sin mirar los papeles que yacen sobre la mesa del estudio, donde también descansa su bolso. Están grabando un programa que se emitirá unos días más tarde. Y que se difundirá por redes sociales.

El tema de esta semana es la familia. A sus 29 años, Darwish participa con asiduidad en este programa de Al Rashid FM que sirve para lanzar mensajes a la comunidad relacionados con la salud, en un sentido amplio, y con la salud mental en particular. Uno de esos programas se llama “Mi salud”, y el otro “La tarde”. Darwish participa sobre todo en el consultorio de “La tarde”, donde se discuten a menudo temas relacionados con los derechos de las mujeres.

Después de la grabación, en el mismo estudio, Darwish cuenta su motivación para hacer este programa de radio y cómo compagina esta colaboración con su trabajo como psicóloga.

“Hablamos de mujeres, de violencia de género, de discriminación. Las oyentes ya distinguen mi voz. La reconocen”, dice.

Con la periodista acuerdan el tema de la semana, elaboran un guión con al menos 15 preguntas abiertas. Las consecuencias a largo plazo de la guerra están presentes.

“La guerra ha generado mucho dolor, mucho miedo”, dice Darwish. “La gente percibe todo lo relativo a la salud mental como si fuera un estigma. No quiere explicar sus miedos. Pasa también con la violencia de género”.

El abanico se amplía. Una docena de psicólogos y psicólogas participan en programas de esta emisora de Raqqa con temas como las vacunas, la lactancia materna o la leishmaniasis. Se decide de qué hablar según la actualidad, las necesidades de la gente o lo que se observa en los centros médicos de la zona.

“Comentamos temas que afectan a la comunidad”, dice Darwish. “Pero como psicóloga, muchas de mis pacientes son mujeres. Así que casi siempre elijo temas que interpelan más a las mujeres. O que sufren las mujeres. Intentamos darles apoyo”.

La compañía de la radio

A personas como Hala Hamo, graduada en Economía de 27 años.

Hala descubrió el consultorio de Nour y desde entonces se quedó enganchada.

“Antes sufría ansiedad, no sabía cómo gestionarla. Empecé a escuchar a Noor y me enseñó cosas muy importantes. Todos los temas que toca son importantes, como el estrés, la ansiedad, los problemas de las mujeres…”, dice.

A Hala le gusta que en el programa no solo se teorice, sino que se expliquen casos reales. Nour intenta transmitir mensajes claros a la audiencia. Y lo consigue. Conecta con la gente.

“Los temas que Nour propone son muy importantes para mis amigas y para mí. Toca nuestros problemas reales como comunidad”.

Y lo hace, entre otros motivos, porque recibe sus propuestas. Hala y sus amigas han entrado en contacto con Nour para sugerirle temas. Para decirle qué cosas les preocupan y así pueda discutirlas en antena.

“Es como una terapia psicológica”, dice Hala.

Esta podría ser la historia de cualquier radio en cualquier lugar remoto del mundo. Pero tiene un matiz importante. Estamos en un país que ha sufrido más de trece años de guerra civil.

“Aún tenía mucha angustia por la muerte de mi padre y de mi hermano. El programa me ayudó mucho”, dice Hala.

Murieron en un ataque del anterior régimen sirio en 2013. No acabó de asimilar algo que es imposible de asimilar. La guerra siguió. Pero encontró un pequeño consuelo en las ondas.

“Encontré este programa y me hizo sentir mejor”, dice Hala.

Después de la guerra

La incertidumbre sobrevuela las mentes de la población civil del noreste de Siria. Guillem Trius.

Provincia de Raqqa. Noreste de Siria.

Hassan es una víctima indirecta de la guerra siria. Tenía diabetes pero su ciudad estaba ocupada por Estado Islámico y no recibió el tratamiento adecuado.

Una tienda de dulces y un negocio de segunda mano para empezar una nueva vida. No es un cliché.

“Es una idea simple… Fue idea mía”, dice Hassan, que se lleva la mano a la cabeza, como diciendo esto lo he pensado yo.

Hassan es una de esas víctimas de la guerra cuya historia no acostumbramos a conocer. No sufrió heridas a causa de un bombardeo, no perdió familiares en la guerra. Es una víctima indirecta de la guerra. Porque las bombas no solo tienen un impacto directo en la población civil, sino que la dejan a menudo con escasa o inexistente atención médica. Una guerra no son solo los heridos de guerra, sino también las personas que sufren enfermedades crónicas, que necesitan ayuda urgente.

Hassan sufrió la falta de atención médica durante el conflicto. Ahora lucha por salir adelante. Guillem Trius.

Cuando hay guerra, los pequeños problemas se convierten en grandes problemas.

Le pasó a Hassan. Su pueblo, en la provincia de Raqqa, fue conquistado por Estado Islámico. Los servicios sanitarios dejaron de funcionar para la población civil. Todo ello coincidió con una sensación extraña.

“Tenía problemas, me sentía mal, las piernas se me gangrenaban”, dice Hassan. “Estado Islámico ocupaba mi pueblo, la situación era muy complicada, no había hospitales. Si hubiera recibido tratamiento, la situación habría sido diferente. Todo esto se debe a un tratamiento tardío. Este es el resultado”.

Hassan se refiere a la prótesis que lleva en la pierna. No es evidente si no lo cuenta: cojea algo al caminar, pero se mueve con agilidad. Sus 83 años parecen demasiados para su estado físico.

En 2015 Hassan pudo salir de Raqqa para ir a Beirut, la capital de Líbano. Él mismo se pagó el viaje, pero allí pidió ayuda. Le hicieron pruebas y le diagnosticaron diabetes.

“Me dijeron que debían cortarme una pierna, porque estaba gangrenada. Me pusieron una prótesis”, dice Hassan, que recibió apoyo de organizaciones humanitarias en este proceso.

Volvió a casa. Afrontó su nueva realidad. Hassan tiene una familia amplia: siete hijos y cuatro hijas, y numerosos nietos y nietas. En la provincia de Raqqa empezó a acudir, después de unos años, a un centro que recibe apoyo de Médicos del Mundo. Las consultas de salud mental le sirvieron para mirar al futuro. El apoyo psicosocial le abrió las puertas para pensar y ejecutar esa pequeña idea: una tienda de dulces y un local de objetos de segunda mano que compra para luego revender.

“Lo de fuera es para los niños, y lo de dentro para clientes especiales”, dice Hassan. “Tengo clientes que dicen que necesitan una pieza especial para algo, para reparar el gas, tuberías… Tengo experiencia en estas cosas de segunda mano”.

Hassan pasea con su chándal negro en el lúgubre local, entre bandejas de aluminio, grabadoras, tijeras, candados, escurreplatos, hasta chaquetas de pana. No tiene prisa. La rutina que le da el horario de apertura y cierre de su negocio le da tranquilidad, una hoja de ruta. Ya no mira hacia atrás.

“No me arrepiento de nada”, dice Hassan. “Hay que salir adelante”.

Una nueva vida para Fátima

Fátima huyó del conflicto. Ahora trabaja en un centro sanitario apoyado por Médicos del Mundo y está reconstruyendo su vida. Guillem Trius.

Lo mismo piensa Fátima Mustafa al Marray, de 45 años.

El orden impera en este centro sanitario a las afueras de Raqqa. Pero sobre todo la sensación de pulcritud. Todo ello repercute en el estado de ánimo general, que es de absoluta calma. El olor informe de la desinfección conquista todas las salas, pero no abruma. El centro tiene consulta psicológica, sala de emergencias, paredes blanquísimas, un póster que informa sobre pastillas potabilizadoras de agua y, en medio, en el pasillo, una sala de espera.

Aquí trabaja Fátima. Es de Tel Abyad, cerca de la frontera con Turquía, y llegó aquí, a este pueblo a las afueras de Raqqa, en 2018. Tiene el fuego de la supervivencia y la cautela de la humildad grabados en la mirada.

“Había guerra entre Estado Islámico y el régimen. Estado Islámico secuestró a mi marido. Hasta el día de hoy no sé dónde está. Tengo dos hijos, de seis y ocho años”, explica Fátima en una de las salas del hospital que ha quedado libre para que conversemos.

Fátima huyó de Tel Abyad con sus hijos. Su principal miedo era obvio en aquel momento: la guerra. Luego sus prioridades fueron cambiando. Estaba sola con los dos chavales y necesitaba trabajar.

“Aquí encontramos seguridad. Pero al principio no tenía nada, mis hijos no iban a la escuela, la gente me daba limosna. A veces nos quedábamos sin comida”, dice Fátima.

El centro de salud estaba a punto de abrir, y Fátima se presentó como voluntaria. Para lo que hiciera falta. Hasta que se quedó trabajando en el servicio de limpieza.

“Ahora tengo salario y mis hijos van a la escuela, y me aseguro así de que tengan sus necesidades cubiertas. Estoy feliz con ellos y con mi trabajo”, dice.

Los años anteriores, sin su marido y sin apoyos familiares, fueron duros. A partir de abril de 2024, cuando empezó a trabajar en el centro, su vida cambió.

“Somos tres limpiadoras en el centro. Yo trabajo 24 horas seguidas y después descanso 48 horas. La escuela está aquí cerca, llevo a los niños a la escuela caminando. Estoy orgullosa, hice todo lo que estaba en mi mano para conseguir trabajo”.

Fátima sabe, intuye, asume que la desaparición de su marido es definitiva.

“No tengo esperanzas de volver a verlo”, dice con los ojos vidriosos. “No tengo ni idea de si sigue con vida”.

Pero ahora Fátima está centrada en el presente. Sobrevivió a la guerra, sobrevivió a los problemas económicos, y ahora solo quiere mirar hacia delante.

“Gracias a Dios he encontrado seguridad para mis hijos. Llegaron a quedarse sin pan ni ropa. Ver cómo mis hijos se iban con hambre a dormir me hizo más fuerte. La pobreza me dio fuerza”.

Médicos del Mundo España

Conde de Vilches, 15

28028, Madrid

De lunes a viernes de 8h a 20h.

Teléfono 91 543 60 33

Email: informacion@medicosdelmundo.org